ピルでPMSのつらさを改善!PMSに効く種類やいつまで飲むかを解説

2025-05-14

※本記事でご紹介する施術はすべて自由診療(保険適用外)となります。

PMS(月経前症候群)の症状を軽減する方法のひとつが、ピルの服用です。

この記事ではPMSとピルの関係を詳しく取り上げ、PMSの症状別に適したピルの種類や、服用期間の目安、副作用のリスクについても解説します。

毎月の不調に悩まされることなく、快適な日常を過ごすための第一歩を踏み出しましょう。

PMS(月経前症候群)の原因とピルが効果的な理由

PMSに悩んでいる方の多くが、「毎月やってくる不調をどうにかしたい」と感じているのではないでしょうか。

PMSの症状の多くは月経前のホルモンバランスの乱れによって引き起こされています。

ここでは、PMSの代表的な症状と原因、そしてピルに期待できる効果わかりやすく解説します。

PMSとは?主な症状とホルモンの関係

PMSは、生理が始まる1〜2週間ほど前から現れる身体的・精神的な不調の総称です。

主に「ホルモンバランスの変化」によって引き起こされるとされています。

症状は人によって異なりますが、以下のようなものが代表的です。

身体的な症状

- 頭痛・腹痛

- 乳房の張り

- むくみ・倦怠感

- 便秘・下痢

精神的な症状

- イライラ・気分の落ち込み

- 集中力の低下

- 不安感・感情の起伏

PMSの症状は、生理が始まると自然に軽くなることが多いですが、毎月のように強い不調に悩まされる方も多く、日常生活に支障をきたすケースもあります。

ホルモンバランスの変化が引き起こす影響

PMSの主な原因は、月経周期にともなうホルモンの急激な変化にあります。

排卵後に分泌が増えるプロゲステロン(黄体ホルモン)は、体内に水分をためこみやすくし、むくみや体重増加を引き起こす要因になります。

また、エストロゲン(卵胞ホルモン)の分泌量が低下することで、セロトニン(気分を安定させる神経伝達物質)の働きが弱まり、イライラや不安感につながることもあります。

ホルモンの急激な変動が心身に影響を与えるため、ホルモンバランスを整えることがPMSの改善において重要とされています。

ピルがPMSの改善に効果的な理由とは

PMSはホルモンの変動が原因で起こるため、その変動を抑えることができれば症状の軽減が期待できます。

ピルは月経周期に関わるホルモンの状態を安定させることで、PMSの発症メカニズムに直接アプローチできる治療法の一つとされています。

特に、精神的な不調が強いタイプのPMS(PMDD)では、ピルが治療選択肢の一つとして用いられるケースもあります。

PMSを改善するピルの作用と仕組み

ここでは、ピルがPMSの症状にどのように働きかけるのか、医学的な仕組みに基づいて具体的に解説します。

排卵やホルモン分泌のコントロールを通じて、ピルが身体的・精神的な不調をどう改善するのかを理解することで、服用のメリットや適応の判断に役立てることができます。

ピルがホルモンバランスを整える仕組み

ピルには、女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンが一定量含まれており、服用することで体内のホルモン分泌を一定に保つことができます。

通常、月経周期にともなってホルモンは大きく変動しますが、ピルを服用するとこの変動が抑えられ、ホルモンの急激な上昇や下降が原因となる不調を防ぎやすくなります。

特に、排卵後に起こるプロゲステロンの増加やエストロゲンの低下は、体調や気分に影響を与える要因とされていますが、ピルによってホルモンの変動が抑制されることで、PMSの軽減が期待できます。

排卵抑制・内膜安定などの作用

ピルには排卵を抑える作用があります。

排卵にともなうプロゲステロンの急増が抑えられることで、乳房の張りやむくみ、倦怠感といった身体的なPMS症状の緩和につながります。

さらに、ピルは子宮内膜の増殖を抑え、経血量の減少や生理痛の軽減といった効果もあります。

ホルモンの安定・排卵の抑制・内膜の調整という複数の作用が、PMS全体への包括的な改善効果につながります。

PMDDにも効果がある?重い症状への対応

PMDD(月経前不快気分障害)は、PMSの中でも特に精神的な症状が強く、生活や仕事に支障をきたすほどの重度の不調を伴うことがあります。

PMDDの軽減には、セロトニンの分泌を安定させることが重要とされているため、ピルによるホルモン安定化は効果ありです。

ただし、PMDDは重症度によってはピル単独での治療が難しいケースもあり、抗うつ薬(SSRI)や漢方薬などとの併用が必要になる場合もあります。

精神的な症状が特に強いと感じる場合は、自己判断での対処ではなく、婦人科などの専門医に相談することが重要です。

PMSの症状緩和に使われるピルの種類と選び方

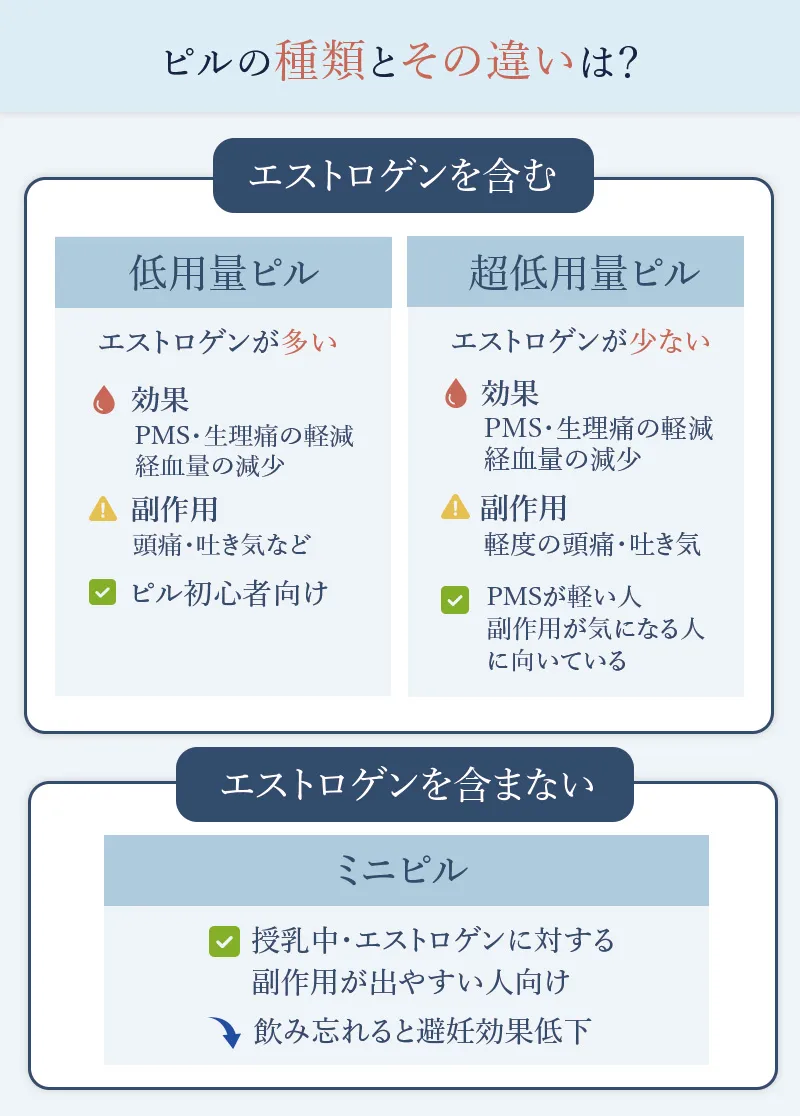

PMSの改善を目的としてピルの服用を検討する場合、代表的な選択肢として「低用量ピル」「超低用量ピル」「ミニピル」の3種類があります。

それぞれに特徴や効果の出方が異なるため、自分の体質や症状の重さに応じた選択が重要です。

低用量ピルによるPMSの症状緩和

低用量ピルは、PMSの代表的な治療薬として多く処方されているピルです。

エストロゲンとプロゲステロンを適切なバランスで含み、ホルモン変動を安定させることで、心身の不調を幅広く緩和します。

PMSに加え、生理痛や経血量の多さなどにも効果が期待できるため、トータルな月経管理にも向いています。

超低用量ピルによるPMSの症状緩和

超低用量ピルは、エストロゲンの含有量をさらに抑えたピルで、副作用の出にくさを重視する人に適した選択肢です。

効果が穏やかになる傾向があり、PMSの症状が比較的軽い人や、低用量ピルで副作用が出た人に用いられることが多いです。

ミニピルによるPMSの症状緩和

ミニピルはプロゲステロンのみを含むピルで、エストロゲンに対する副作用リスクが高い人や授乳中の方に処方されることが多いです。

PMSへの効果は限定的なこともあり、症状が軽い場合や他のピルが合わなかった場合の補助的な選択肢とされます。

PMSへの効果や副作用の出方はピルの種類によって異なりますが、まずは効果と実績のバランスが取れた低用量ピルから始めてみるのが一般的です。

体質や症状に応じて、必要に応じて他のピルへ切り替えるステップを踏むことが、安全で現実的な選び方と言えるでしょう。

低用量ピルのおすすめ薬剤や、オンライン処方に対応しているクリニックはこちらの記事で紹介しています。

PMS改善のピル服用はいつまで続けるべき?

PMSのつらい症状が落ち着いてくると、「ピルの服用はいつまで続ければいいの?」「やめるタイミングは?」と迷う方も多いはずです。

ここでは、ピルの服用期間ややめどきの目安、服用を続けるメリットとリスク、そしてライフイベントに応じたやめ方についてわかりやすく解説します。

PMS改善のピルの服用期間とやめどきの目安

PMSの症状が軽くなった場合、ピルをやめるべきかどうか迷う人もいるでしょう。

ピルは長期的に服用することも可能ですが、やめると症状が再発することもあります。

| PMSの症状が完全に消えた場合 | 服用を中止して様子を見る |

|---|---|

| 生活習慣の改善でPMSが管理できる場合 | ピルに頼らず症状をコントロールできるか試す |

| ピルの副作用が強い場合 | 服用を続けるべきか医師と相談 |

ピルをやめる場合は、急に中止せず、医師と相談しながら計画的に減薬することが大切です。

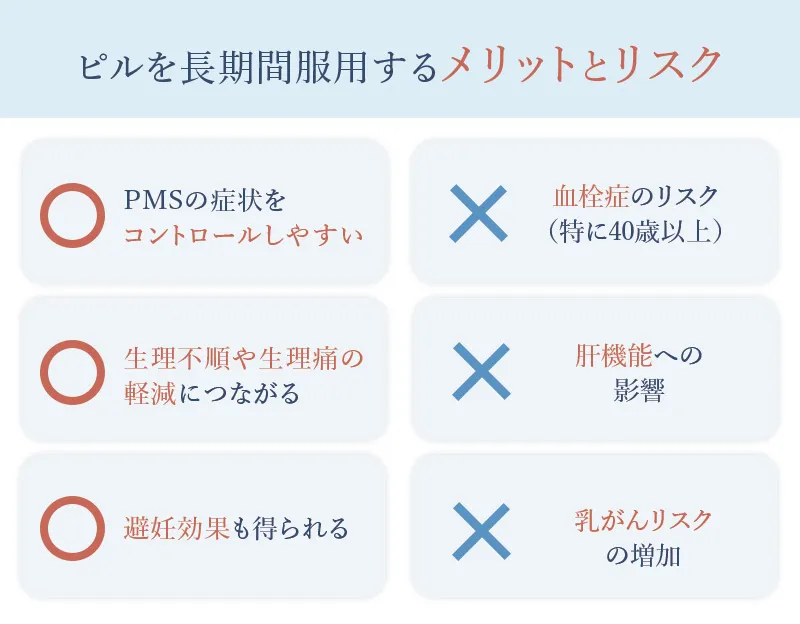

PMS改善のピルの服用を続けるメリットとリスク

ピルを長期間服用することで、PMSの症状が安定し、毎月の不調を軽減できます。

しかし、一方で長期間の服用によるリスクも考慮する必要があります。

ピルの服用を続けるメリット

- PMSの症状をコントロールしやすい

- 生理不順や生理痛の軽減にもつながる

- 避妊効果も得られる

ピルの服用を続けるデメリット

- 血栓症のリスク(特に40歳以上の人は注意が必要)

- 肝機能への影響(定期的な健康診断が推奨される)

- 乳がんリスクの増加(長期服用による影響が指摘されている)

ピルの服用を続けるかどうかは、メリットとリスクを比較し、自分にとって最適な選択をすることが重要です。

ライフイベントごとのピルのやめ方

妊娠を希望する場合、ピルの服用をやめることが必要です。

ピルをやめると、通常1~2ヶ月で自然な排卵が再開しますが、体調やホルモンバランスが安定するまでには時間がかかることがあります。

ポイント

- 妊娠を計画する3ヶ月前にはピルをやめるのが理想

- 排卵が正常に戻るまで、生理周期を記録しておく

ポイント

- 血栓症リスクが高まるため、低用量ピルまたはミニピルが推奨される

- 更年期症状が現れたら、ピルからホルモン補充療法(HRT)に移行する選択肢もある

PMS改善のためのピルの正しい服用方法と注意点

ピルを服用するうえで、正しい飲み方を守ることはとても大切です。飲み方を間違えると、PMSの改善効果が得られにくくなるだけでなく、副作用のリスクも高まることがあります。

ここでは、ピルの基本的な服用ルールや飲み忘れたときの対処法について、わかりやすく解説します。

毎日同じ時間に飲むことが大切

ピルの効果を最大限に発揮するためには、決まった時間に毎日服用することが重要です。

服用時間がバラバラになると、ホルモンのバランスが乱れ、PMSの症状を改善する効果が十分に得られない可能性があります。

- 朝食後や就寝前など、毎日必ず行う習慣に合わせる

- スマホのアラームを設定し、飲み忘れを防ぐ

- 旅行や仕事のスケジュールに応じて、時間帯を調整する場合は医師に相談

飲み忘れたときの対処法

ピルを飲み忘れた場合、24時間以内ならすぐに1錠服用し、その後は通常の時間に飲み続けます。

しかし、24時間以上経過した場合は、ピルの種類によって対処法が異なります。

飲み忘れた場合の対処方法

- 1日分忘れた場合:気づいた時点で1錠服用し、次の服用時間に通常通り飲む

- 2日以上連続で忘れた場合:直前の2日分を飲まず、次の生理周期まで待つ

また、飲み忘れが頻繁にあるとPMSの改善効果が十分に得られないため、飲み忘れを防ぐ工夫をすることが大切です。

PMS改善のピルの副作用とリスク

ピルの服用を開始すると、一時的に副作用を感じることがあります。

しかし多くの場合、1~2ヶ月で体が慣れ、症状が軽減されます。

| 吐き気 | 食後に服用することで軽減できる |

|---|---|

| 頭痛 | 水分をしっかり摂り、カフェインを控える |

| むくみ | 塩分を控え、適度な運動を取り入れる |

| 不正出血 | 服用開始から3ヶ月程度で落ち着くことが多い |

ピルの副作用が長期間続く場合は、ピルの種類を変更することで症状が改善されることもあります。

医師と相談しながら、自分に合ったピルを選ぶことが大切です。

ピルの服用で吐き気を感じても適切な対処で軽減できることもあります。

ピルを飲めない人の条件とは?

ピルはPMSの改善に効果的ですが、すべての人が安全に服用できるわけではありません。

以下に該当する人は、ピルの服用が推奨されない場合があります。

ピルの服用が向いていない人

- 35歳以上で1日15本以上喫煙する人(血栓症リスクが高まるため)

- 既往歴に血栓症・脳梗塞・心筋梗塞がある人

- 高血圧や糖尿病が進行している人

- 妊娠中、または妊娠の可能性がある人

服用ができるかどうかは個人の健康状態によるため、ピルを始める前に医師の診察を受けることが大切です。

ピルと併用してPMSの症状をさらに和らげる方法

PMSの治療においてピルは中心的な選択肢ですが、生活習慣の見直しや補助療法を併用することで、より高い効果が期待できます。

このブロックでは、ピルと組み合わせて実践したい生活習慣の工夫や、補助的なアプローチについて紹介します。

生活習慣の改善でPMSをサポート

ピルによるホルモン安定効果を高めるには、食生活を整えることも大切です。

以下のような栄養素を意識して摂取すると、ホルモンバランスがより整いやすくなります。

PMSの緩和に役立つ栄養素

- ビタミンB6(カツオ、マグロ、バナナ)

セロトニンの合成を助け、気分の安定に役立つ - マグネシウム(ナッツ類、大豆製品、海藻)

ストレス軽減に効果的 - カルシウム(乳製品、小魚、緑黄色野菜)

PMSの精神的な症状の緩和に関与

あわせて、カフェインやアルコールの過剰摂取を控えると、ホルモンバランスの乱れをさらに抑えやすくなります。

運動習慣もPMSの改善を助ける要素の一つです。

適度な運動は血流を改善し、ホルモン分泌の安定やストレス緩和に役立ちます。

おすすめの運動法

- ヨガやストレッチ

心身の緊張をほぐす - ウォーキング

気分転換と血行促進に効果的 - 軽めの筋トレ

基礎代謝を高め、自律神経を整える

ストレスはPMSを悪化させる大きな要因の一つです。

睡眠の質を上げる、リラックスできる時間を確保するなど、自分に合ったストレスケアも意識して取り入れましょう。

ピルとあわせて取り入れられる補助的な治療法

ピルに加えて、漢方薬やサプリメントを併用することで、PMSの症状をさらに緩和できることがあります。

PMSの症状緩和に用いられる主な漢方

- 加味逍遙散(かみしょうようさん):精神的な不調やイライラに対応

- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん):冷えやむくみに有効

PMSの改善に有効なサプリメントの代表例

- セントジョーンズワート:気分の落ち込みを軽減

- チェストツリー:ホルモンバランスを整えるハーブとして知られる

PMSの症状が強く日常生活に支障をきたす場合、ピル単独では十分な改善が得られないこともあります。

その場合は、婦人科でのカウンセリングや、必要に応じてホルモン療法や抗うつ薬の使用などを検討することも有効です。

医療機関で相談できること

- カウンセリング:生活習慣の調整やストレス要因の確認

- ホルモン補充療法(HRT):年齢や体質に応じた調整が可能

ピルの効果を最大限に引き出すには、生活面の工夫や他の補助療法を組み合わせることが重要です。

無理なく続けられる方法を取り入れて、PMSとの付き合い方を前向きに整えていきましょう。

ピルでPMSの症状を和らげて快適な日常を

PMSの症状に悩んでいる人にとって、ピルは有効な改善策の一つです。

PMSの症状を軽減するためには、自分に合ったピルを選ぶことが重要です。

ピルには低用量・超低用量・ミニピルなどの種類があり、それぞれ特徴や効果が異なります。

なかでも、低用量ピルはPMS改善におけるスタンダードな選択肢として、多くの人に処方されている実績があります。

まずは低用量ピルの服用を検討しつつ、必要に応じて医師と相談しながら調整していくことが大切です。

あわせて、生活習慣の改善なども取り入れることで、より快適な日常につながります。

ピルの種類別の効果や副作用についての詳細は下記の記事でチェックできます。