低用量ピルは保険適用されないケースが多い!適用の条件と自由診療との費用差

2025-05-15

※本記事でご紹介する施術はすべて自由診療(保険適用外)となります。

低用量ピルは、避妊だけでなく生理痛の緩和やPMS(月経前症候群)の改善といった医療目的でも使われる薬です。

「保険適用で費用を抑えられるのか」と気になる人も多いかもしれませんが、低用量ピルの処方で保険が適用されるケースは限られています。

この記事では、低用量ピルで保険が適用される条件と、適用されないとき費用の違いまでを詳しく解説します。

避妊目的と治療目的での扱いの違いや、診察時に伝えるべきポイントも記載しています。

低用量ピルは保険適用される?基本の条件と判断基準

低用量ピルは、避妊目的だけでなく、月経に関するさまざまな不調の治療薬としても使われています。

治療目的で処方される場合には、条件を満たせば健康保険が適用されることもあるため、費用面の負担を抑えることが可能です。

ただし、どんな目的でも保険が使えるわけではなく、診断名や処方理由、医師の判断が大きく関係します。

低用量ピルの処方が保険適用となる症状一覧

低用量ピル(LEP製剤)は、月経困難症やPMS、子宮内膜症などの婦人科疾患の治療目的で処方される場合、保険が適用されるケースがあります。

- 月経困難症:生理に伴う強い腹痛・腰痛・吐き気・頭痛などが日常生活に支障をきたす症状

- PMS(月経前症候群):月経前のイライラや気分の落ち込み、情緒不安定などの精神的・身体的不調

- PMDD(月経前不快気分障害):PMSよりも重度の精神症状を伴い、うつや怒りの爆発などが続く状態

- 子宮内膜症:子宮以外の場所に内膜組織が増殖し、慢性的な痛みや不妊の原因となる疾患

- 過多月経:月経量が異常に多く、生活や健康に影響を与える状態。LEP製剤で出血量のコントロールを行う

月経に伴う強い腹痛・吐き気・日常生活への支障など、症状の程度が医学的に重いと診断された場合には、LEP製剤による治療が保険の対象となります。

避妊目的の処方は保険適用外となる理由

低用量ピルは、治療目的で処方される場合には保険適用となることがありますが、避妊を主な目的とする場合は保険の対象外となり、自由診療扱いになります。

避妊は病気の治療ではないため、診断名がつかず、医療保険ではカバーされません。

また、生理日を調整したい・肌荒れを改善したいなどの目的での低用量ピルの使用も、避妊と同様に自由診療となるため、費用は自己負担になります。

診断のために必要な診察内容

低用量ピルを保険で処方してもらうためには、医師による正式な診断が必要です。

初診では、月経の周期や痛みの強さ、出血量、PMSの有無、服薬歴などの問診に加え、内診や超音波(エコー)検査が行われることがあります。

診察結果をもとに「月経困難症」や「子宮内膜症」と診断されると、LEP製剤が保険で処方される流れとなります。

保険適用される低用量ピルの種類と特徴

低用量ピルの中には、症状や使用目的によって保険が適用されるものと、されないものがあります。

保険の対象となるピル(LEP製剤)と対象外のピル(OC)の違い、そして実際に処方されているLEP製剤の種類と特徴について解説します。

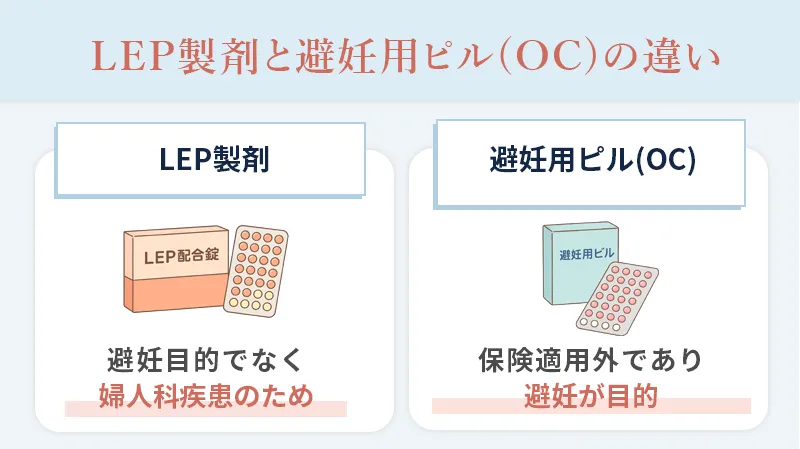

保険適用される低用量ピルはLEP製剤と適用されないOCとの違い

低用量ピルには、治療目的で使用される「LEP製剤(Low-dose Estrogen Progestin製剤)」と、避妊目的で使用される「OC(Oral Contraceptive)」の2タイプあります。

| LEP製剤(保険適用) | OC(自由診療) | |

|---|---|---|

| 処方目的 | 月経困難症・PMS・子宮内膜症などの治療 | 避妊、生理日移動、肌荒れの改善など |

| 成分 | エストロゲン+プロゲステロン(低用量) | エストロゲン+プロゲステロン(同成分) |

| 代表的な種類 | フリウェル、ヤーズ、ジェミーナ、ルナベル、ドロエチ | マーベロン、ファボワール、アンジュ、トリキュラー など |

LEP製剤は、月経困難症やPMS、子宮内膜症などの治療を目的として医師が処方する場合に、保険適用の対象となります。

厚生労働省の承認を受けた医療用医薬品で、医師の診断・検査を経たうえで正式に処方されます。

一方、OCは避妊を目的とした使用であり、自由診療として扱われ、保険は適用されません。

成分や見た目が似ていても、処方目的の違いによって制度上の取り扱いが明確に分かれている点に注意が必要です。

服用目的別におすすめの低用量ピルをこちらの記事でまとめています。自分にあったピル選びから始めたい人はぜひチェックしてください。

主なLEP製剤の銘柄一覧とそれぞれの適応症

| 製品名 | 主な適応症・特徴 |

|---|---|

| フリウェル | 月経困難症や子宮内膜症に使用される代表的な治療薬 |

| ヤーズ | PMSやPMDD(重度の月経前不快気分障害)に対応。精神的な症状に強み |

| ジェミーナ | 月経量が多い、生理痛が強い方に処方されることが多い |

| ルナベル | 月経困難症全般に用いられる。比較的広く処方されている |

| ドロエチ | 副作用が出にくいとされ、初めての服用者にも選ばれやすい |

保険適用対象のLEP製剤は、患者の症状の内容や重さ、体質などによって医師が適切に選択します。

例えば、生理前の精神的な不調が強ければヤーズ、生理痛が強ければフリウェルやルナベルが処方されるケースが多く見られます。

診断名と薬の適応症が一致していることが、保険適用の大前提となるため、診察時には症状をしっかり伝えることが重要です。

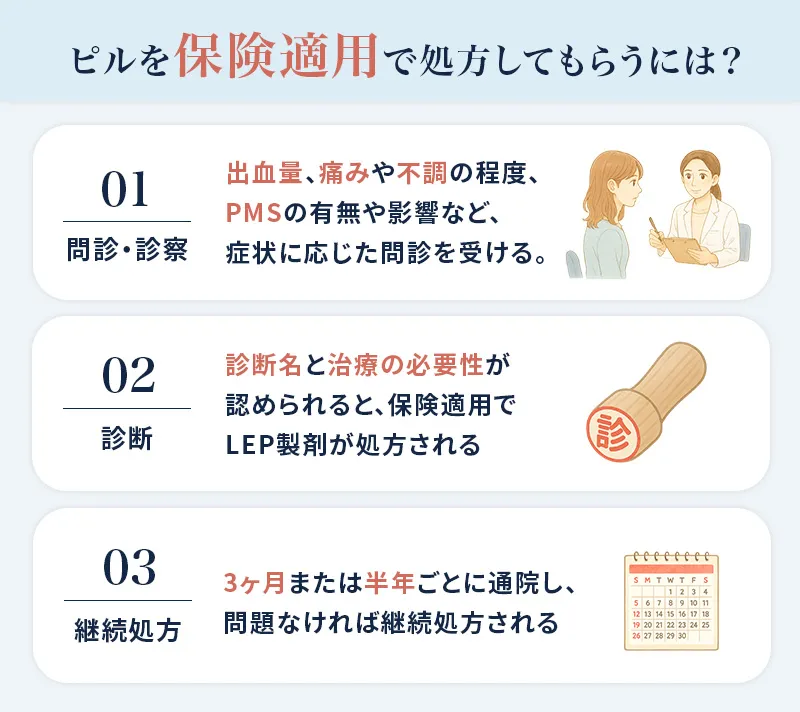

保険適用でピルを処方してもらう流れ

低用量ピルを保険適用で処方してもらうためには、医師の診察を受け、診断名と治療目的が明確に記録されている必要があります。

初診から継続処方に至るまでの流れと、保険適用に必要な条件を確認しましょう。

初診時に確認されること

保険適用でLEP製剤を処方してもらうには、まず婦人科を受診し、症状に応じた問診・診察を受ける必要があります。

- 月経周期や出血量

- 生理に伴う痛みや不調の程度

- PMSの有無や症状の影響

- 既往症や現在の服薬歴

さらに、内診や超音波検査(エコー)が行われることもあります。

子宮内膜や卵巣の状態を確認し、医学的に治療が必要かどうかを判断します。

継続処方の条件と通院頻度

LEP製剤は一度の診察で長期間まとめて処方されることは少なく、安全性を確認しながら段階的に継続処方されるのが一般的です。

処方後は、3ヶ月ごとまたは半年ごとに通院し、治療効果の確認や副作用の有無、血栓症リスクのチェックなどが行われます。

体調に問題がなければ、そのまま同じLEP製剤で継続処方される流れになりますが、副作用が出た場合は別のピルへ変更となることもあります。

保険適用で低用量ピルの処方を受け続けるためには継続的な手間を検査の費用が発生するので、メリットだけではないことを理解しておく必要があります。

診断書や所見が必要なケース

保険適用を受けるためには、診断名(例:月経困難症やPMS)と、それを裏づける診察所見がカルテに記載されていることが必要です。

例えば、医療機関が保険請求(レセプト)を行う際には、診断名だけでなく、問診内容・検査結果・内診所見が一貫しているかが審査でチェックされます。

PMSや生理痛の自覚症状があれば必ずしも保険適用になるとは限らず、軽度であれば自由診療で全額自己負担となる可能性があることを理解しておきましょう。

保険適用されない低用量ピルの使用目的と処方の流れ

低用量ピルは処方の目的によって保険適用の可否が分かれるので、何の目的で処方を受けたいのかを医師へ明確に伝える必要があります。

正しく伝えられないと、保険適用が認められない可能性や、余計な検査を受けなければならない可能性が出てきます。

低用量ピルの保険が適用されないケースと、医師への正しい相談の仕方を事前に確認し、スムーズな処方に活用しましょう。

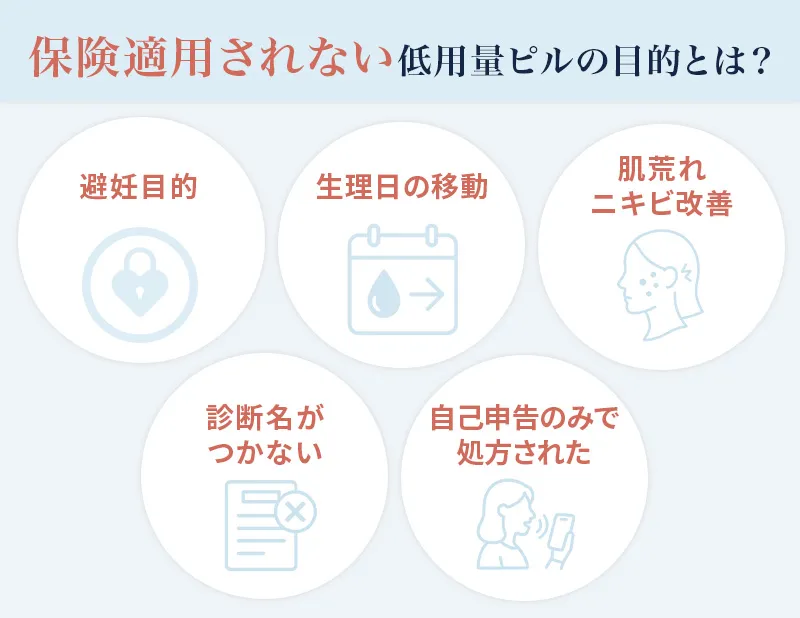

避妊や生理日調整の目的では保険が適用されない

- 避妊を目的とした場合:保険は「治療を目的とした医療行為」にしか適用されないため、避妊目的のピルは自由診療扱いになります。

- 生理日を移動させたいだけの場合:旅行や試験などの予定に合わせた月経移動は、医学的治療に該当せず保険適用外です。

- 肌荒れ・ニキビ改善が目的の場合:美容目的での処方は保険の対象外となり、自己負担になります。

- 医師による診断名がつかない場合:症状があっても診断がついていなかったり、カルテに所見が記載されていないと保険請求が認められないことがあります。

- 診察や検査を受けずに自己申告だけで処方された場合:診療録が不十分なまま処方されると、制度上保険適用外となります。

避妊や生理日移動などの目的は、「治療」ではなく「利便性」の目的に該当するので、保険は適用されません。

保険適用を受けないときはオンラインでも処方が可能

低用量ピルを自由診療で処方してもらう場合は、必ず対面で受診する必要はなく、スマホやパソコンからオンライン診療を通じて処方を受けることも可能です。

オンライン診療では、問診や相談を経て、マーベロン・ファボワール・ラベルフィーユなどのピルを自宅に配送してもらえるため、忙しい方や病院に行きづらい方にも便利な選択肢です。

ただし、オンラインでの自由診療も医師の判断による処方が必要であり、自己判断で購入することはできません。初回は服用目的や体調、既往歴などをしっかり伝えるようにしましょう。

低用量ピルは保険適用と自費でどう違う?費用や処方の手間で比較

低用量ピルは、保険適用と自費診療で費用や手間が異なります。

無駄な費用や手間をかけないために、保険適用と自費診療の費用や通院回数の違い、処方の自由度を比較し、自分にはどちらが向いているのかを確認しましょう。

保険診療と自由診療の低用量ピルの費用の違い

低用量ピルの費用は、1シートあたりで見ると自由診療の方が高い傾向がありますが、保険診療では検査費用や診察料が別途かかるため、トータルコストで見ると大差がないケースもあります。

| 費用項目 | 保険診療(LEP製剤) | 自由診療(OC) |

|---|---|---|

| 診察料 | 約1,000円(3割負担の場合) | 0~2,000円程度(無料のクリニックもあり) |

| 検査費用(内診・血液検査など) | 約2,000~4,000円(保険適用) | 原則不要/希望者のみ |

| ピル1シートあたりの薬代 | 約1,000~1,500円 | 2,000~3,000円 |

| 配送料 | なし(院内処方の場合) | 500~770円が相場 |

| トータル費用(初診) | 4,000~7,000円程度 | 3,000~6,000円程度 |

通院の手間や検査の負担が少ない点では、自由診療のオンライン処方の方が手軽に始めやすいと感じる人も多いです。

保険診療と自由診療の診療方法と頻度の違い

保険診療と自由診療では、診察のスタイルや再診の頻度にも大きな違いがあります。

| 項目 | 保険診療(LEP製剤) | 自由診療(OC) |

|---|---|---|

| 初回の診察方法 | 対面のみ(婦人科受診) | 対面 or オンライン |

| 必要な検査 | 問診+内診+エコー+血圧など | 問診のみが多い |

| 診療の頻度 | 3~6ヶ月ごとに再診 | 継続処方なら再診不要な場合も |

| 処方方法 | 院内・院外処方(薬局で受け取り) | 自宅配送またはクリニック受け取り |

保険診療では、医師による丁寧な診察と経過観察が受けられる反面、通院の手間がかかります。

一方、自由診療は検査や再診が不要な分、自己管理と責任が求められる側面もあるため、使用目的やライフスタイルに応じて選ぶのが大切です。

結局どっちがいい?自由診療を選ぶメリット

保険診療は丁寧な診察や検査が受けられる一方で、通院の手間や再診の手続き、検査費用などがかかるというデメリットもあります。

自由診療であれば、オンライン診療でピルを処方してもらい、自宅に届けてもらえるクリニックも多く、忙しい方にとって非常に便利です。

また、診察料が無料のクリニックや、初診時から定期配送に対応しているプランなどもあり、スピード・手軽さ・自由度の高さを重視する方には自由診療が向いています。

治療目的ではなく、「避妊」「生理の安定」「PMSの軽減」など日常的な不調を自分でケアしたい方には、自由診療でのピル処方は実用的で続けやすい選択肢です。

費用を抑えてピルを購入したい人は、診察料や送料も含めた総額で費用を比較しましょう。

こちらの記事では、ピルを安く購入できるオンラインクリニックを厳選し、サービス内容を比較しています。

低用量ピルの保険適用は目的に応じて使い分けるのが賢い

低用量ピルは、保険で処方を受けるよりも、自由診療の方が手軽で続けやすいケースもあります。

保険診療では医師の診断名や所見が必要となり、定期的な通院・検査も求められます。

初診の検査や再診の手間、診療時間の制限など、思った以上に煩雑さを感じる人も少なくありません。

一方、自由診療であればオンライン診療を通じて自宅で診察・処方が完結し、ピルが最短で翌日に届くクリニックもあります。

初診料が無料、定期配送で割安になるなど、トータルで見ると実は自由診療の方がコストも手間も少ないということもあります。

目的が避妊やPMSのセルフケアであれば、無理に保険診療にこだわらず、生活に合った方法を選ぶのが賢い選択です。